行业新闻

渝州瞭望台丨恐龙“出山”黔江“挖掘”文旅融合新场景

清新清凉,曾是黔江递给世界的名片;如今,一张埋藏更深、更古老的金色名片正破土而出。

距离黔江高铁站约2.1公里,防护棚内,修复师指尖的岩屑簌簌落下,8000万年前的“长生黔江龙”肋骨纹理渐显;棚外,恐龙遗址公园地基深扎,一场关于如何将“国之瑰宝”转化为“城之动能”的精密工程,正在每一寸土壤中谨慎推进。

日前,黔江恐龙遗址公园正式预约迎客,这也是西南白垩纪化石群的首次对外亮相。借“长生黔江龙”的脊骨之力,黔江由此撬动一场从单一观光向“科教研学+沉浸体验+全产业链”的文旅跃迁。本期《渝州瞭望台》一起站上这座恐龙脊背的城市,探秘武陵风光。

在龚明远自家土地上,至今保留着一块脊椎化石,为免受风雨侵蚀,他用一块玻璃将其小心翼翼罩起来。守护恐龙化石半个世纪的他,被当地人称为“护龙人”,也正是他的发现让深埋地层8000万年的恐龙化石得以重见天日。

上世纪七十年代,龚明远任课结束后,到后山坡锄地干活儿,铁锄撞上硬物——“当啷!”震得他虎口发麻。拨开湿泥,两根比牛骨粗壮的灰白色“石柱”显露出来,村民称其为“龙骨”。

“那时候对恐龙化石完全没有概念,但土里能挖出这么大的骨头,我直觉这肯定不一般。”龚明远告诉第1眼TV-华龙网记者。恰巧,龚明远二叔龚节鎏在文化馆工作,又喜欢研究化石,他将这一消息递给了当时随四川省地质局107地质队工作的王长生。

时年28岁的王长生带队进驻三阳岭,组织了多次考察和小规模发掘,开展了一次小规模发掘,并带着化石到北京请专家们鉴定。“是鸭嘴龙,没有问题!”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所四位权威专家一致认定,印证了王长生当初的判断。

就这样,泥泞中的惊世一锹挖开地层秘密,也让黔江一跃成为恐龙化石宝藏地。原化石发现地,如今就地划定保护范围,被列为黔江区重点文物保护单位。

2018年以来,市规划和自然资源局统筹部署,先后开展多个项目。摸清黔江恐龙化石资源家底,确认球速体育黔江正阳恐龙的时代属晚白垩世,是重庆已知时代最晚的球速体育恐龙,接近恐龙灭绝时期,也是我国西南地区目前发现唯一的白垩纪恐龙化石集群埋藏地。

2024年,国际期刊《白垩纪研究》登载论文,西南首个鸭嘴龙新属种命名揭晓:“长生黔江龙”,种名赠与最早确认黔江恐龙化石的地质专家王长生。

有“龙”则灵,正是有了前期的发掘保护和研究论证,才有了后来的“活化”运用。

在黔江恐龙遗址公园,白垩纪恐龙化石集中埋藏地的发掘现场热火朝天。修复刀、气动笔在化石表面精密走动,令首批进入参观的游客惊叹不已:“祖祖辈辈都在黔江,还是第一次这么近距离地观看发掘过程。”

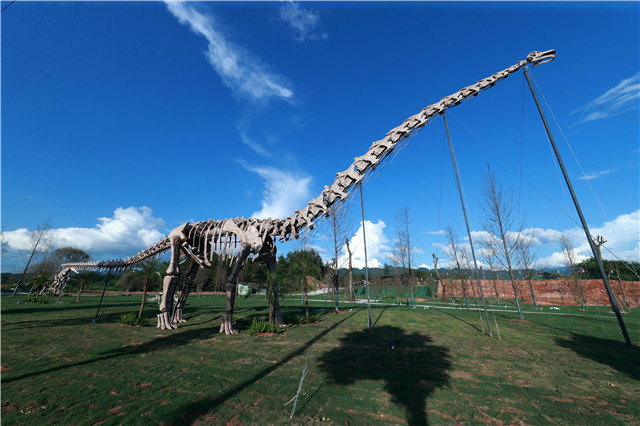

草坪上,经1:1还原的26米长、背高6米的巨龙骨架初露真容,这是重庆已知体型最大的恐龙,骨架全长超过“合川马门溪龙”。

“黔江恐龙化石资源分布范围广、数量多、种类丰富,主要分布于正阳街道三阳岭和大队梁子区域。”黔江区规划和自然资源局吴丹向第1眼TV-华龙网记者介绍。在5.7平方公里范围内,密集分布着400余个化石点,形成2个主要化石富集层位,最大化石层厚度达12米。

按照“保护为先、利用为要”的基本原则和建设“两园两馆”的总体思路,黔江正有序推进恐龙化石这一独特资源与文旅产业深度融合发展,加快打造集科研科普、观光体验、休闲娱乐于一体的恐龙文化旅游目的地。

在恐龙遗址公园,可与气势恢宏的白垩纪恐龙骨架同框“打卡”,实地感受恐龙化石发掘现场的原始风貌、展陈布局,近距离感知恐龙化石的体型架构、骨骼肌理,深入探寻恐龙化石的所属类型、演化进程等知识。

在恐龙数智体验馆,可借助先进的数字技术,置身于数字化技术下还原的史前生态,体验“恐龙元宇宙”游戏以及AR导览系统,获取视觉、听觉、触觉等深度体验。同时,黔江正在加快建设恐龙文化创意产业园和恐龙博物馆等综合场景业态,未来的看点更加值得期待。

黔江是峡谷之城,10公里长的城市峡谷横跨7个地质年代,垂直落差达500米,形成“城峡相拥、江峡一体”的罕见景观。

过去,人们来黔江只为啜饮那口沁透肺腑的峡谷清风,如今渝厦高铁直抵黔江,随着制约武陵山区旅游的交通瓶颈被打破,“上午看恐龙,下午游廊桥,地质奇观与古生物探秘可一日尽览。”

走进黔江,“龙”元素正在城市肌理中蔓延。在城市的导视系统、标识系统中,恐龙LOGO形态各异,公交车站台智能屏、广告牌的恐龙元素动静结合,公园广场重要节点矗立着标志性恐龙雕塑。在高铁站前,恐龙与自然完美结合的“龙影之门”公园也将亮相,“黔江,白垩纪之城”的宣传名片深入人心。

“来黔江,除了可以沉浸式体验恐龙世界,还有很多文旅耍事。”黔江区文旅委有关负责人表示。黔江拥有旅游资源单体338处,非物质文化遗产代表性项目188项,已成功构建起“1个5A+7个4A”景区方阵。

“一骨”撬动黔江文旅极,这只沉睡八千万年的“长生黔江龙”,正成为激活武陵秘境的支点。在它脊骨托起的文旅新版图上,游客可以到濯水古镇看世界第一风雨廊桥,到蒲花暗河体验“三天两夜”的地质奇观,到城市大峡谷感受禅修栈道,到小南海一览古地震遗址……

区位优势叠加交通优势,以及文旅禀赋,黔江以“龙”为脉,串联城市大峡谷、濯水古镇等名胜,未来将形成“地质科普+生态文旅”引流品牌,推动黔江成为国际知名的古生物研学与旅游目的地。

随着各项规划文件的陆续出台,这样清新又神秘的白垩纪之城,正离我们越来越近。

重庆被称为恐龙脊背上的城市。而黔江白垩纪恐龙化石群的发现、发掘、保护,使得重庆成为全国罕见的同时拥有侏罗纪、白垩纪恐龙化石群的省市之一。

黔江区人民政府副区长周晓东介绍,黔江恐龙化石的数量大、规模大、保存状态好、完整度较好,拥有2个主要的化石富集层,最大厚度达到12米,有400多个化石发现点和5个化石富集区,化石分布范围是5.7平方公里,富集区面积达到了0.8平方公里。这在全国乃至全球的资源规模量也是罕见的。目前,黔江在恐龙文旅开发上已取得诸多实质性进展。黔江白垩纪恐龙探秘馆的设计方案汇报会已顺利召开,相关方案正在不断优化完善中。建设中的恐龙遗址公园已逐步对外展开预约参观,恐龙数智体验馆、高铁片区旅游集散中心的建设紧锣密鼓进行中。同时,黔江还积极开展文旅宣传新策划,确定了“黔江,白垩纪之城”的文旅IP口号,不断提升黔江恐龙文旅的知名度和影响力。

“到黔江,可近距离观察恐龙化石,聆听这些远古生物的故事。通过VR技术,大家还可‘身临其境’地观看黔江白垩纪恐龙化石的介绍,逼真的动画还原恐龙的生活场景,仿佛穿越时空,回到了恐龙称霸的时代。”周晓东介绍,下一步,黔江将继续加强对恐龙化石保护工作,采用新技术、新方法提升化石保护效果。一方面,积极开展化石综合研究,探索恐龙动物群系统演化、化石埋藏沉积环境及其古生态特征。另一方面,在保护和研究的基础上,积极开展黔江正阳恐龙化石资源的合理开发和利用,充分利用黔江的地理优势、交通优势,让恐龙化石赋能地方经济社会发展。同时,打造“恐龙+”文旅、科普、教育宣介平台,增强黔江乃至重庆恐龙辨识度和美誉度,提升城市软实力。

从清新黔江到白垩纪之城,这不是一句口号的转变,而是一场文旅和城市建设的深刻重塑。

重庆是一座“建在恐龙脊背上的城市”,各地活化利用恐龙化石,真正的胜负手在于能否用差异化叙事织网。綦江老瀛山为早白垩纪恐龙足迹化石,其余地区均为侏罗纪恐龙化石,而黔江则是西南地区目前发现唯一的白垩纪恐龙化石集群埋藏地,这也赋予其辨识度和影响力。

将科研、科普、文化和经济价值结合,把科学价值转化文旅体验,站上“龙之脊”,未来,黔江拥有无限可能。

两江潮涌,渝州葱蔚。取一瓢“治理”之水,品区县幸福之治,探融合发展之势。瞭望渝州,看见远见。华龙网客户端推出全媒体时政栏目《渝州瞭望台》。以区县为样本,以成效洞悉发展之策,以对话论道繁荣之路,见证基层社会治理的提速增效,唱响巴渝大地经济发展的时代合音。读:言之有物的深度报道;看:融媒体多维度的呈现;问:区县主政者权威解答。

2025-08-01 07:10:15

2025-08-01 07:10:15 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表